-

알다가도 모를 일이 너무 많다. 이 얘기를 들으면 이게 맞고, 저 얘기를 들으면 저게 맞는 것 같다. 서로 자기가 옳다고 주장하며, 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 믿고 싶은 것만 믿는다. 어느 것이 사실이고 진실인지는 관심 밖의 일이 되어버린 듯하다. 사람들은 사건의 진위보다 자신과 자신이 속한 집단의 유불리만을 생각한다.

이제는 핸드폰 하나로 시시콜콜한 연예인의 사생활부터 지구촌 소식을 넘어 우주의 정보까지도 섭렵할 수 있는 시대가 되었다. 쏟아지는 정보의 진위를 가늠하는 것이 매우 중요한 시대에 살고 있는 것이다.

개인적 성공은 정보를 어떻게 활용하는가에 달려있다고 해도 과언이 아니다. 그렇다면 정보를 어떻게 활용하는가의 기준은 무엇인가? 그 기준은 자신에게 무엇이 유리하고 불리한지가 아니라 어느 것이 옳은지 그른지에 대한 판단이 되어야 한다. 그 판단이 인격이고, 인격들이 모여 건전한 사회를 이루고, 국격으로 나타난다.

-

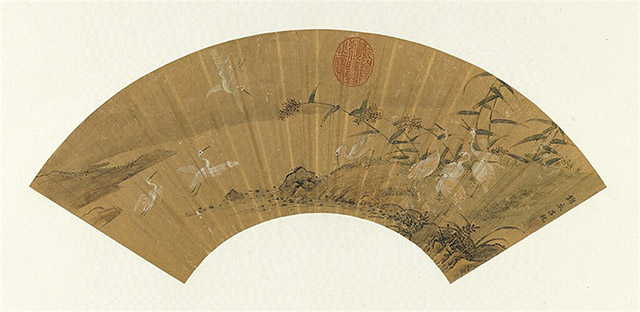

두 그림은 모두 백로를 아홉 마리 그린 작품이다. 마치 숨은그림찾기 같지만 그림 속 백로를 세어 보자. 가끔은 여덟 마리로 보이기도 하고 열 마리로 보이기도 한다. “그림을 보는 데 백로 마릿수가 뭐 그리 중요한가?” 하겠지만, 이 그림들은 백로의 마릿수가 매우 중요하다.

백로를 아홉 마리 그린 그림은 그림의 제목이 무엇이든지 모두 <구사도(九思圖)>라고 한다.

백로 사(鷥, sī)는 생각할 사(思, sī)와 발음이 같기 때문에 ‘백로’를 그리고 ‘생각하다’로 읽는다. 아홉 마리 백로는 아홉 가지 생각해야 할 것을 의미하는데, 그 아홉 가지가 무엇인지 알아야 그림의 뜻을 제대로 이해할 수 있다.

공자는《논어·계씨(論語·季氏)》에서 군자(君子)에게는 아홉 가지 생각할 것이 있다고 하였다.

시사명(視思明) : 볼 때는 바르게 보는지 생각하고,

청사총(聽思聰) : 들을 때는 이해하는지를 생각하고,

색사온(色思溫) : 얼굴은 온화한지 생각하고,

모사공(貌思恭) : 몸가짐은 공손한지 생각하고,

언사충(言思忠) : 말은 충실한지 생각하고,

사사경(事思敬) : 일은 신중히 하는지 생각하고,

의사문(疑思問) : 의심이 나면 물을 것을 생각하고,

분사난(忿思難) : 화가 날 때는 (훗날) 어려워질 것을 생각하고,

견득사의(見得思義) : 이득을 보면 옳은 것인가를 생각해야 한다.인간이 스스로를 되돌아보며, 타인을 대하는 태도는 물론 생각과 판단의 기준을 어떻게 해야 한다는 것을 명확하게 설명하였다. 그러나 아는 것과 실천한다는 것이 서로 다르다는 것을 삶을 통해 이미 알아버린 지금, 마음이 너무 무겁다.

백로 아홉 마리를 그린 <구사도>의 숨은 뜻이 이렇게 심오하다니, 그림 읽기가 때로는 인생을 되돌아보게 만드는 반성의 시간이 되기도 한다. 그러나 반성이 그저 반성으로만 끝난다면 무슨 소용이 있겠는가? 지혜로운 사람은 언제나 반성을 통해 발전한다.

※ 본 기사는 기고받은 내용으로 디지틀조선일보의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

관련뉴스

- [그림에도 궁합이 있다] 목련과 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 백합과 여의

- [그림에도 궁합이 있다] 학과 바다

- [그림에도 궁합이 있다] 의사와 살구

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 매화

- [그림에도 궁합이 있다] 살구꽃과 제비

- [그림에도 궁합이 있다] 매와 일출

- [그림에도 궁합이 있다] 매미와 버드나무

- [그림에도 궁합이 있다] 대추와 밤

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 연잎

- [그림에도 궁합이 있다] 고양이와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 백로와 수세미

- [그림에도 궁합이 있다] 모란과 부귀

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 명예

- [그림에도 궁합이 있다] 물고기와 독서

- [그림에도 궁합이 있다] 화병과 평안

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 영지

- [그림에도 궁합이 있다] 코끼리와 목욕

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 맨드라미꽃

- [그림에도 궁합이 있다] 복숭아와 석류, 불수감

- [그림에도 궁합이 있다] 동방삭과 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 후예와 항아

- [그림에도 궁합이 있다] 수박과 덩굴

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 행복

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 가지와 방아깨비

- [그림에도 궁합이 있다] 파초와 괴석

- [그림에도 궁합이 있다] 대나무와 수원 화성

- [그림에도 궁합이 있다] 메추리와 이삭

- [그림에도 궁합이 있다] 사과와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 포도와 군자

- [그림에도 궁합이 있다] 국화와 고양이 그리고 메추리

- [그림에도 궁합이 있다] 갈대와 기러기

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 게와 갈대

- [그림에도 궁합이 있다] 배추와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 원추리와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 귤과 수탉

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 수다

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 사슴

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 학

- [그림에도 궁합이 있다] 메기와 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 새우와 순리

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 잉어

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 호랑이

- [그림에도 궁합이 있다] 두꺼비와 신선

- [그림에도 궁합이 있다] 어(魚)와 여(如)

- [그림에도 궁합이 있다] 책가도와 책거리도

- [그림에도 궁합이 있다] 바니타스와 기명절지도

- [그림에도 궁합이 있다] 서화와 미술