-

오월 하면 떠오르는 꽃은 모란이다. 수많은 봄꽃 중에 왜 하필 모란이 가장 먼저 떠오를까? 그것은 학창 시절 교과서에 실렸던 시 <모란이 피기까지는>의 구절이 아직도 기억 속에서 맴돌고 있기 때문인 것 같다.

오월 어느 날, 그 하루 무덥던 날

떨어져 누운 꽃잎마저 시들어 버리고는

천지에 모란은 자취도 없어지고

뻗쳐오르던 내 보람 서운케 무너졌느니

모란이 지고 말면 그뿐, 내 한 해는 다 가고 말아

삼백예순날 하냥 섭섭해 우옵네다.---김영랑의 <모란이 피기까지는>에서

사람마다 호불호가 다르겠지만 모란을 가장 아름다운 꽃이라고 하기엔 무리가 있다. 그럼에도 불구하고 모란을 ‘꽃 중의 왕’이라고 한다. 그 이유는 무엇일까?

-

모란은 한자로 목단(牧丹) 또는 모단(牡丹)이다. ‘목단’ 또는 ‘모단’이란 말이 발음하기 까다롭고 어려워서 좀 더 쉽고 부드러운 현재의 ‘모란’이란 말로 변하였기 때문에 모란에 해당하는 한자가 없다.

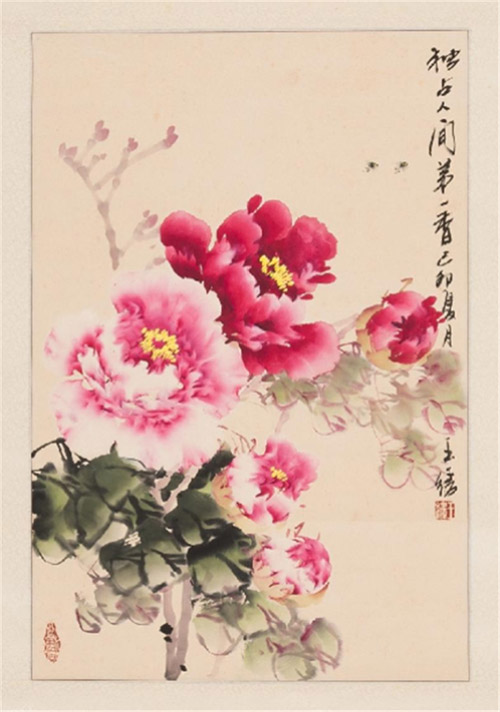

중국에서는 모란을 다른 말로 ‘부귀화(富貴花)’라고 한다. 언제부터 부귀화라고 했는지 정확하지 않지만, 당나라 시기 궁궐과 귀족, 부유층에서 모란을 심고 가꾸며 꽃을 감상하는 것이 유행이었다고 한다. 세월이 흘러 송나라 시기 주돈이(周敦頤, 1017-1073)가 <애련설(愛蓮說)>을 지었는데, 국화를 은자(隱者), 모란을 부귀, 연꽃을 군자에 비유하였다(予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也). 그 후 모란은 부귀를 상징하는 꽃으로 자리매김하였고, 누구에게나 환영받는 꽃이 되었다.

우리나라에 모란이 들어온 시기는 신라시대라고 전한다. <삼국유사>와 <삼국사기>에 중국 당나라 태종이 신라에 모란 그림과 씨앗을 보냈다고 기록되어 있다.

신라 진평왕 시기에 당나라 태종이 모란꽃 그림과 모란 씨앗 석 되를 보냈다. 덕만공주(선덕여왕)가 그림을 본 후 “꽃은 화려하지만 나비와 벌이 없으니 향기가 없겠구나”라고 말하였다. 나중에 핀 모란꽃은 실제로 향기가 없었다.

이 이야기는 선덕여왕의 총명함을 과장하기 위해 지어낸 것이 아닐까? 모란은 덕만공주의 예상과는 다르게 향기가 은은하며 좋다. 그리고 모란은 부귀를 상징하는 꽃이기 때문에 그림에는 원래 모란만을 그리고, 벌과 나비는 그리지 않았다. 훗날 모란꽃 그림에 나비를 함께 그리는 이유는 나비가 모란꽃의 향기를 상징하는 것이 아니라 장수를 상징하기 때문이다. 모란과 나비를 함께 그린 그림은 ‘부귀장수(富貴長壽)’를 나타낸다.

모란은 우리나라 전통 그림 중 꽃 그림의 단골 소재이기도 하고, 한국고전번역원의 검색창에 ‘모란’을 입력하면 총 2,452건의 자료가 검색될 정도로 모란은 많은 사람들이 사랑한 꽃이었다. 실제로 1970년대까지만 해도 이불보, 베갯모, 방석, 보자기, 한복, 병풍, 장롱 등등 하나하나 열거할 수 없을 정도로 많은 생활용품에 모란꽃이 주인공으로 자리하고 있었다. 그 이유가 바로 모란이 부귀를 상징하기 때문이었다. 부자는 부자대로 모란을 가까이 두고 더 부귀하기 바라고, 가난한 사람들은 그들대로 매일 모란을 바라보며 부귀를 꿈꾸었을 것이다.

요즘 삶이 너무 팍팍하다. 월급은 제자리인데, 물가는 오르지 않는 것이 없다. 퇴직할 때까지 열심히 저축해도 내 집 장만은 저세상 이야기다. 결혼과 출산도 포기한다고 한다. 그래도 살아내야 하는 것이 인생이다.

모란이 진다. 오월이 간다. 봄날도 간다. 오월의 마지막 주, 가는 봄을 아쉬워만 말고 <모란>을 마음속에 하나씩 품어 보자. 그리고 오늘보다 내일이 조금이라도 더 부귀해질 수 있도록 열심히 달려보자. 꿈을 꾸는 것은 공짜다. 그리고 꿈은 이루어진다.

※ 본 기사는 기고받은 내용으로 디지틀조선일보의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

관련뉴스

- [그림에도 궁합이 있다] 목련과 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 백합과 여의

- [그림에도 궁합이 있다] 학과 바다

- [그림에도 궁합이 있다] 의사와 살구

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 매화

- [그림에도 궁합이 있다] 살구꽃과 제비

- [그림에도 궁합이 있다] 매와 일출

- [그림에도 궁합이 있다] 매미와 버드나무

- [그림에도 궁합이 있다] 대추와 밤

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 연잎

- [그림에도 궁합이 있다] 고양이와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 백로와 수세미

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 명예

- [그림에도 궁합이 있다] 백로와 지혜

- [그림에도 궁합이 있다] 물고기와 독서

- [그림에도 궁합이 있다] 화병과 평안

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 영지

- [그림에도 궁합이 있다] 코끼리와 목욕

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 맨드라미꽃

- [그림에도 궁합이 있다] 복숭아와 석류, 불수감

- [그림에도 궁합이 있다] 동방삭과 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 후예와 항아

- [그림에도 궁합이 있다] 수박과 덩굴

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 행복

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 가지와 방아깨비

- [그림에도 궁합이 있다] 파초와 괴석

- [그림에도 궁합이 있다] 대나무와 수원 화성

- [그림에도 궁합이 있다] 메추리와 이삭

- [그림에도 궁합이 있다] 사과와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 포도와 군자

- [그림에도 궁합이 있다] 국화와 고양이 그리고 메추리

- [그림에도 궁합이 있다] 갈대와 기러기

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 게와 갈대

- [그림에도 궁합이 있다] 배추와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 원추리와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 귤과 수탉

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 수다

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 사슴

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 학

- [그림에도 궁합이 있다] 메기와 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 새우와 순리

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 잉어

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 호랑이

- [그림에도 궁합이 있다] 두꺼비와 신선

- [그림에도 궁합이 있다] 어(魚)와 여(如)

- [그림에도 궁합이 있다] 책가도와 책거리도

- [그림에도 궁합이 있다] 바니타스와 기명절지도

- [그림에도 궁합이 있다] 서화와 미술