-

정부가 의대 정원을 2천 명 증원하겠다고 발표한 이후 정부와 의사들 간의 갈등이 매우 첨예하다. 또한 정부의 정책을 찬성하는 많은 국민과 결코 수용할 수 없다는 의사들의 의견 차이도 매우 크다. 그 차이를 좁히는 일은 질 높은 의료서비스를 통한 국민 건강 증진에 도움이 될 뿐만 아니라, 우리나라가 의료 선진국으로 발전하는 데 노둣돌이 되리라 생각한다. 의사들은 국민의 목소리를 경청해야 하고, 정부는 의사들의 의견에 귀 기울여야 한다. 솔로몬의 지혜가 절실한 시점이다.

-

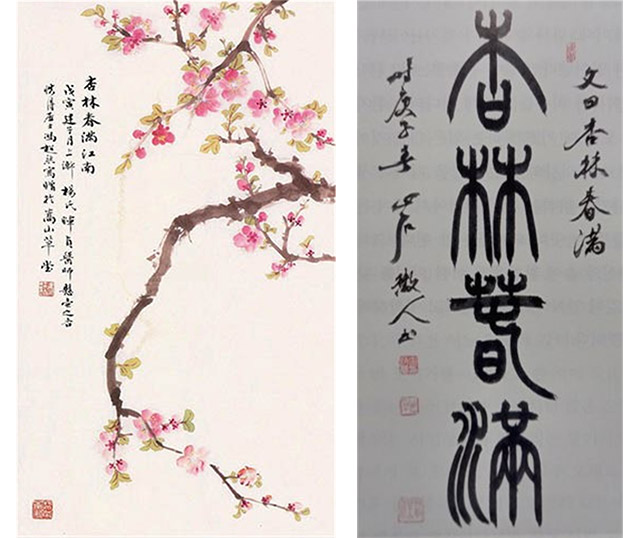

두 작품의 제목은 모두 <행림춘만(杏林春滿)>이다. 하나는 그림이고, 다른 하나는 서예 작품이다. ‘행림춘만’이란 ‘살구나무 숲에 봄이 가득하다’라는 뜻으로 살구꽃이 만개한 봄날이라는 의미다. 그러나 그 뜻을 이해한다 해도 “살구꽃이 활짝 피었는데, 그래서 어쩌라고?”라는 의문이 들 수 있다. 그 숨은 뜻을 알려주는 이야기가 중국 동진(東晉)의 갈홍(葛洪)이 지은《신선전(神仙传)》과 송나라의《태평광기(太平廣记)》 등에 전해지는데, 그 내용을 요약하면 이러하다.

중국의 삼국시대, 오(吳)나라에 동봉(董奉)이라는 의사가 있었다. 그는 환자들을 치료해 준 후, 치료비를 받지 않았다. 병이 중한 사람은 다섯 그루, 병이 가벼운 사람은 한 그루의 살구나무를 자신의 집 주위에 심게 하였다. 몇 년 후, 그의 집 주위는 온통 살구나무 숲이 되었다.

살구가 익자 그는 엄청난 양의 살구를 쌓아 놓고 사람들에게 “살구가 필요한 사람들은 누구나 알아서 가져가되, 곡식 한 바가지를 놓고 살구 한 바가지를 가져가면 된다.”고 하였다. 동봉은 해마다 이렇게 얻은 곡식을 팔아 가난한 사람들을 구제하였다.

이 이야기에서 유래한 ‘행림춘만’은 이후 의술이 고명하거나 인술을 베푸는 것을 비유하는 말로 쓰이게 되었다. 그리고 ‘행림에 봄이 따뜻하다’는 뜻의 ‘행림춘난(杏林春暖)’ 혹은 ‘명예가 행림에 가득하다’는 뜻의 ‘예만행림(譽滿杏林)’은 모두 행림춘만과 같은 의미로 쓰인다. 그래서 행림은 중국과 우리나라, 일본에서 의학계를 상징하는 단어가 되었다. 광복 후 이화여자대학교에서 행림원 안에 의학과와 약학과를 설치했던 것도, 의사들의 동호회 이름에 행림이라는 두 글자가 붙는 것도, 일본 쿄린(杏林)대학이 의과 중심의 학교라는 것도, 동네 한의원에 살구꽃 그림이 걸린 것도 행림의 의미를 알고 나면 그 이유를 이해할 수 있다.

행림춘만의 이야기가 지금까지 회자하는 이유는 그 이야기에 담긴 교훈 때문일 것이다. 의술(醫術)보다 인술(仁術)이 중요한 것은 동서고금이 똑같다. 신종플루, 메르스, 코로나 등의 사태를 겪으면서 대한민국 의료인들의 헌신적인 노력을 보았고, 국민의 한 사람으로서 경의를 표한다. 의사는 이미 국민의 건강을 지키는 존재를 넘어 이 사회의 지도층이다.

의사들이 의대 정원의 확대를 반대하는 이유가 있을 것이다. 그러나 만약 자신들의 파이가 줄어들 것이 두려워 반대하는 것이라면, 그들은 사회의 부유층은 될 수 있어도 결코 지도층은 될 수 없다.

행림춘만의 이야기를 깊이 되새겨 보면서 국민을 위한, 현명한 협의가 이루어지기를 기대한다.

※ 본 기사는 기고받은 내용으로 디지틀조선일보의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

관련뉴스

- [그림에도 궁합이 있다] 목련과 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 백합과 여의

- [그림에도 궁합이 있다] 학과 바다

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 매화

- [그림에도 궁합이 있다] 살구꽃과 제비

- [그림에도 궁합이 있다] 매와 일출

- [그림에도 궁합이 있다] 매미와 버드나무

- [그림에도 궁합이 있다] 대추와 밤

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 연잎

- [그림에도 궁합이 있다] 고양이와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 백로와 수세미

- [그림에도 궁합이 있다] 모란과 부귀

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 명예

- [그림에도 궁합이 있다] 백로와 지혜

- [그림에도 궁합이 있다] 물고기와 독서

- [그림에도 궁합이 있다] 화병과 평안

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 영지

- [그림에도 궁합이 있다] 코끼리와 목욕

- [그림에도 궁합이 있다] 수탉과 맨드라미꽃

- [그림에도 궁합이 있다] 복숭아와 석류, 불수감

- [그림에도 궁합이 있다] 동방삭과 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 후예와 항아

- [그림에도 궁합이 있다] 수박과 덩굴

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 행복

- [그림에도 궁합이 있다] 박쥐와 복숭아

- [그림에도 궁합이 있다] 가지와 방아깨비

- [그림에도 궁합이 있다] 파초와 괴석

- [그림에도 궁합이 있다] 대나무와 수원 화성

- [그림에도 궁합이 있다] 메추리와 이삭

- [그림에도 궁합이 있다] 사과와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 포도와 군자

- [그림에도 궁합이 있다] 국화와 고양이 그리고 메추리

- [그림에도 궁합이 있다] 갈대와 기러기

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 게와 갈대

- [그림에도 궁합이 있다] 배추와 감

- [그림에도 궁합이 있다] 원추리와 나비

- [그림에도 궁합이 있다] 귤과 수탉

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 수다

- [그림에도 궁합이 있다] 노인과 사슴

- [그림에도 궁합이 있다] 소나무와 학

- [그림에도 궁합이 있다] 메기와 모란

- [그림에도 궁합이 있다] 새우와 순리

- [그림에도 궁합이 있다] 연꽃과 잉어

- [그림에도 궁합이 있다] 까치와 호랑이

- [그림에도 궁합이 있다] 두꺼비와 신선

- [그림에도 궁합이 있다] 어(魚)와 여(如)

- [그림에도 궁합이 있다] 책가도와 책거리도

- [그림에도 궁합이 있다] 바니타스와 기명절지도

- [그림에도 궁합이 있다] 서화와 미술