-

간암은 폐암, 췌장암과 함께 치료가 까다로운 암으로 꼽힌다. 최근 국가암등록통계에 따르면 간암의 5년 상대 생존율은 39.4%로, 전체 암 평균보다 낮은 수준이다. 특히 간암은 이미 손상된 간에서 발생하는 경우가 많아, 조기 발견과 간 건강 관리가 예후를 좌우하는 핵심 요인으로 지적된다.

-

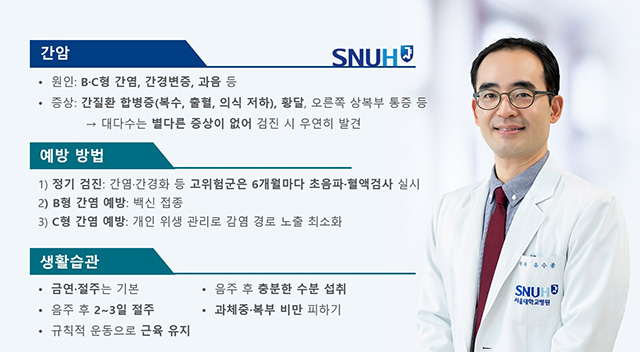

서울대병원 소화기내과 유수종 교수는 “간암은 대부분 정상 간이 아닌, 만성 간질환이 있는 상태에서 발생한다는 점이 특징”이라고 설명했다. 임상적으로 간암 환자의 대다수는 진단 시점에 B형·C형 간염, 간경변, 지방간 등 기저 간질환을 동반한 경우가 많다. 이러한 간질환은 간 기능 저하뿐 아니라 출혈, 복수, 간성 혼수 등 합병증을 유발해 치료를 더욱 복잡하게 만든다.

증상 늦게 나타나는 ‘침묵의 암’

간은 ‘침묵의 장기’로 불릴 만큼 증상이 늦게 나타난다. 이 때문에 간암 역시 정기 검진 과정에서 우연히 발견되는 경우가 적지 않으며, 진단 당시 이미 진행된 상태인 사례도 많다. 대표적인 증상으로는 황달이 있지만, 오른쪽 상복부 통증이나 식욕 부진, 체중 감소 등은 다른 소화기 질환과 구별이 쉽지 않다.

치료는 단계별로 접근

간암 치료는 완치를 목표로 한 근치적 치료와, 병의 진행을 억제하는 비근치적 치료로 나뉜다. 조기에 발견해 근치적 치료가 가능한 경우에는 비교적 양호한 치료 성과를 기대할 수 있다.

반면 진단 시 암이 진행됐거나 간 기능 저하로 수술이 어려운 경우에는 경동맥화학색전술(TACE), 방사선 치료, 전신 항암요법 등 비근치적 치료가 시행된다. 최근에는 약물방출 미세구 색전술이나 방사선 색전술 등 정밀 치료 기법이 도입되며 부작용을 줄이고 치료 효과를 높이려는 시도가 이어지고 있다.

정기 검진과 생활습관 관리가 핵심

간암은 증상이 없더라도 조기에 발견할수록 치료 성과가 크게 달라진다. 만성 간염이나 간경변 등 고위험군은 증상이 없더라도 6개월마다 초음파 검사와 혈액검사를 받는 것이 권고된다.

아울러 과도한 음주를 피하고, 간염 예방과 체중 관리 등 생활습관 개선도 중요하다. 유 교수는 “간암은 치료 이후에도 재발 위험이 높은 암”이라며 “치료 못지않게 평소 간 건강을 관리하고 정기 검진을 이어가는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

- 김정아 기자 jungya@chosun.com