-

소비자 절반 이상이 일반 식품을 건강기능식품으로 잘못 인식하고 있는 것으로 조사됐다. 건강과 기능성을 내세운 제품이 늘면서 포장과 광고가 유사해졌지만, 현행 표시 제도가 소비자 혼란을 막기에는 한계가 있다는 지적이다.

소비자교육중앙회는 지난 8월 1일부터 22일까지 소비자 1,000명을 대상으로 진행한 ‘건강기능식품과 일반 식품 인식도 조사’ 결과를 13일 공개했다.

온라인에서 판매 중인 기능성 표방 일반 식품 752건을 분석한 이번 조사 결과, 크릴오일·보스웰리아·소연골 콘드로이친 등 기능성 원료를 포함한 일반 식품을 건강기능식품으로 오인한 소비자가 절반 이상으로 나타났다.

-

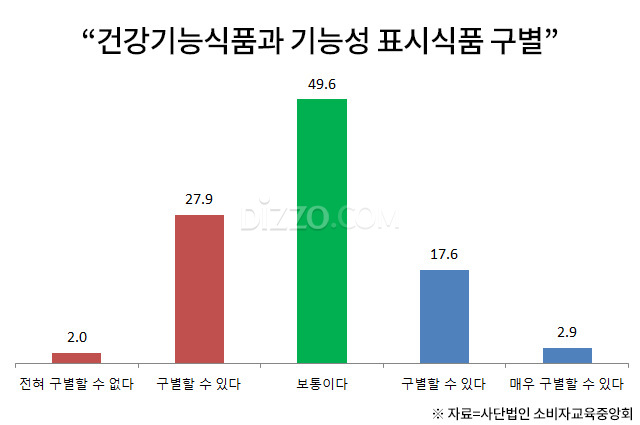

오인 이유로는 ▲건강기능식품 또는 의약품 성분을 함유한 원료 사용(27.8%) ▲정제·캡슐 등 건강기능식품과 동일한 제형(19.7%) ▲제품에 함유된 원료·성분 강조 표시(19.6%) 순이었다. 건강기능식품과 기능성 표시 식품을 정확히 구별할 수 있었던 응답자는 20.5%에 불과했고, 기능성 표방 일반 식품에 대해 ‘잘 알고 있다’고 답한 비율은 11.8%에 그쳤다.

구매 행태에서도 혼란이 드러났다. 건강기능식품을 구매할 때 확인하는 항목은 섭취 방법·섭취량(97.7%), 원료 성분(91.8%), 기능성 문구(88.3%)였지만, 일반 식품을 구매할 때도 비슷한 항목을 중점적으로 봤다. 반면 건강기능식품 인증마크를 확인한 비율은 75%로 가장 낮았다.

소비자들은 표시·광고 규제 강화 필요성에 높은 공감대를 보였다. ‘건강기능식품 아님’ 문구 표시 필요성에는 84.9%가 찬성했고, 캡슐이나 정제 형태의 일반 식품 판매 제한 필요성에는 66.1%가 동의했다. 표시사항 규제(87.9%), 허위·과장 광고 규제(91.1%), 광고 모니터링 강화(93.3%) 등 대부분 항목에서 찬성률이 80%를 웃돌았다.

실태조사 결과에서도 혼동 가능성이 높았다. 일반 식품 중 절반 이상(62%)이 정제·캡슐 형태로 판매됐고, 11.3%는 의약품 포장과 유사한 PTP 포장을 사용했다. 대부분(97.9%)이 ‘1일 섭취량·섭취 횟수’를 표기해 건강기능식품처럼 매일 복용해야 하는 제품으로 인식될 가능성도 높았다.

광고 문구에서는 ‘면역력 증진’, ‘피로 개선’, ‘관절 건강’ 등 기능성 표현이 68.1%로 가장 많았으며, 논문이나 출처 불분명한 자료 인용(13.0%), 의약품 유사 표현(12.6%)도 확인됐다. 소비자교육중앙회는 “이 같은 표현은 소비자에게 일반 식품이 건강기능식품 또는 의약품과 동일한 효과를 지닌 것처럼 오인하게 만든다”고 설명했다.

소비자교육중앙회는 이번 조사 결과를 토대로 ▲기능성 표방 일반 식품에 ‘건강기능식품 아님’ 문구 의무 표시 ▲정제·캡슐 제형 사용 제한 ▲기능성 성분 표시 관리 강화 ▲광고 사전심의제 도입 ▲기업 자율규제 및 소비자 교육 확대 등을 제안했다.

다만 이러한 방안의 실효성과 현실성에 대해서는 논의의 여지가 있다.

‘건강기능식품 아님’ 문구는 이미 일부 제품에서 찾아볼 수 있지만, 글자 크기나 색상이 작고 눈에 띄지 않아 소비자 인식 개선 효과가 제한적이라는 지적도 있다. 실제 온라인 쇼핑몰에서 판매 중인 일부 제품은 제품 전면 하단이나 포장 측면에 문구를 작게 표시하고 있어, 소비자가 이를 인지하기 어렵다.

정제·캡슐 형태 제한 역시 고령층이나 특정 질환자의 섭취 편의성을 고려해야 한다는 의견이 있다. 표시 강화가 소비자 오인 방지에는 도움이 되더라도, 제형 제한이 산업 전반의 혁신을 제약할 수 있다는 우려다.

광고 사전심의제 도입의 경우에는 이중규제 논란과 산업계 부담 증가 가능성이 제기된다. 현재 식품표시광고법과 공정위 사후심의 제도가 병행되고 있어, 사전심의를 추가할 때 행정 절차가 중복될 수 있다는 것이다.

전문가들 사이에서는 소비자 혼란을 제도만으로 해결하기 어렵다는 견해가 나온다. 건강기능식품법, 식품표시광고법, 표시 광고의 공정화법 등 관련 법령이 부처별로 분리돼 있어 관리 체계가 복잡하며, 소비자 건강 리터러시(health literacy)를 높이는 교육이 함께 이뤄져야 한다는 지적이다.

소비자교육중앙회는 이번 조사를 통해 소비자 혼란이 일시적인 현상이 아니라 제도적 구조에서 비롯된 문제임을 강조하며, 정부와 기업이 함께 표시·광고 기준을 정비하고 소비자가 스스로 판단할 수 있는 환경 조성이 필요하다고 밝혔다.

- 김정아 기자 jungya@chosun.com