동대문디자인플라자(DDP)에서는 DDP 내 배움터와 알림터 등에서 정기적으로 전시회가 열린다. 2013년 11월 준공된 이후, '[스포츠디자인]과학, 인간, 패션 그리고 승리', '아트토이컬쳐', '간송문화전' 등 다양한 전시화가 열려 서울 시민들의 문화 공간으로 자리 매김했다.

현재 배움터 2층 디자인 박물관에서는 '간송문화전'의 3부 '진경산수화 - 우리 강산, 우리 그림'가 열리고 있다. 올 3월 1부, 7월 2부에 이어 계속되고 있는 '간송문화전'은 간송미술문화재단의 주요 소장품을 중심으로 열리는 전시회다. 간송미술문화재단은 간송 전형필 선생이 일제강점기 동안 우리 민족의 뛰어난 문화재들을 수집 보존하여 문화 전통을 계승하고자 했던 그의 유지를 이어받고자 설립되었다. 이번 3부에서는 단원 김홍도, 겸재 정선 등 조선시대를 대표하는 화가들의 진경산수화를 만나볼 수 있다.

전시회: 간송문화전 3부 '진경산수화 - 우리 강산, 우리 그림'

기간: 2014.12.14~2015.05.10

장소: DDP내 디자인박물관

휴관안내 : 매주 월요일

예매안내: 홈페이지(www.ddp.or.kr) 또는 콜센터(1644-1328, 1544-1555)

-

청풍계

정선(鄭敾,1676-1759), 견본담채, 133.0×58.8cm

청풍계는 인왕산 동쪽 기슭의 북쪽에 해당하는 종로구 청운동(淸雲洞) 52번지 일대의 골짜기를 일컫는 이름이다. 병자호란(丙子胡亂, 1636년) 때 강화도를 지키다 순국(殉國)한 우의정 선원(仙源) 김상용(金尙容, 1561-1637)이 별장으로 꾸몄다. 겸재가 64세 되던 해인 1739년에 그렸다. 한 덩어리로 되어 있는 인왕산 특유의 잘생긴 백색암벽(白色岩壁)들이 정선 특유의 대담하고 장쾌한 묵법에 의해 검은 바위로 표현되어 있다. 나무의 표현도 둥치를 거친 붓으로 속도 있게 처리함으로써 일체의 기교와 세밀한 표현을 배제하였는데, 우람하고 장대한 기품이 우리 주변에서 보는 소나무의 특징을 너무도 잘 전해 준다. 대상의 본질을 정확하게 파악하여 재현해 낸 것으로 정선이 육십 평생을 사생으로 일관하면서 터득해낸 진경의 묘리다.

-

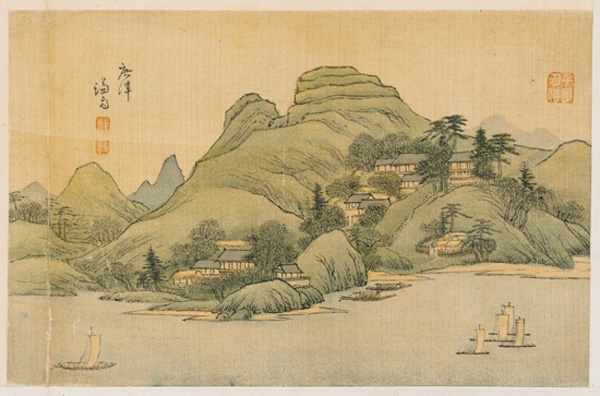

광진(廣津)

정선(鄭敾,1676-1759), 견본채색, 20.0×31.5cm

현재 광진구 광장동 아차산 일대의 모습을 그린 것이다. 아차산을 중심으로 하면서도 광나루의 맑고 아름다운 풍광(風光)을 드러내는데 주안점을 두어 강산(江山)이 어우러지고 그 사이에 별서가 운치 있게 경영된 사실만을 집중적으로 표현하고 있다. 특히 아차산의 층진 산 모습을 절대준(折帶皴)을 대담하게 구사하여 누가 보아도 실제의 경치와 방불한 느낌이 들게 한다. 강변의 토파(土坡)는 소부벽(小斧劈)으로 처리하고 백사장은 깁바탕을 그대로 남겨 두었다. 강물은 푸른 물빛으로 엷게 칠했으며 강상(江上)에는 돛단배들을 아래위로 띄워 놓았다. 현재 수많은 차들과 지하철이 지나다니며 교통의 홍수를 이루는 모습과 비교하면 너무도 한적하고 아름다운 모습이다.

-

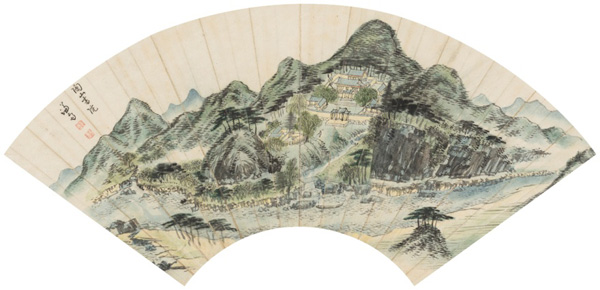

도산서원(陶山書院)

정선(鄭敾,1676-1759), 지본담채, 21.2×56.3cm

퇴계(退溪) 이황(李滉)의 유적 도산서원(陶山書院)을 그린 작품이다. 정선은 그러한 도산서원을 한 폭의 선면(扇面)에 빠짐없이 묘사하고 있는데, 신록이 싱그러운 초여름인 듯 산과 들은 연두와 초록빛으로 물들어 있다. 원생(院生)들은 모두 학업에 몰두하는 듯 내외(內外)에 인기척이 없고 오직 수복(守僕) 하나만이 그려져 있다. 조선시대 학교의 고요하고 한적한 분위기를 실감 나게 묘사해 놓고 있다.

-

구룡연(九龍淵)

김홍도(金弘道1745 ~ 1806?), 견본담채 91.4×41.0cm

금강산의 주봉인 비로봉(毘盧峯)에서 발원한 물줄기가 동쪽으로 내려오면서 여덟 곳의 못(八潭)을 이루며 여러 골짜기에서 내리는 물을 모은 다음 120여 미터의 절벽 아래로 쏟아 부어 거대한 연못을 만들어 내니, 구룡연이다. 내금강에서 외금강으로 넘어오는 안문령(雁門嶺)에서 동쪽으로 30리, 신계사(神溪寺)에서는 서쪽으로 30리 떨어져 있는데 내외금강을 통틀어 가장 크고 웅장한 폭포와 연못이라 구룡연을 보지 못하고는 금강산을 보았다고 할 수 없다고들 말해온다. 하단의 낮은 봉우리도 험준한 절벽인 듯 선비 두 사람이 겨우겨우 사다리를 타고 내리는 모습이 보인다.

-

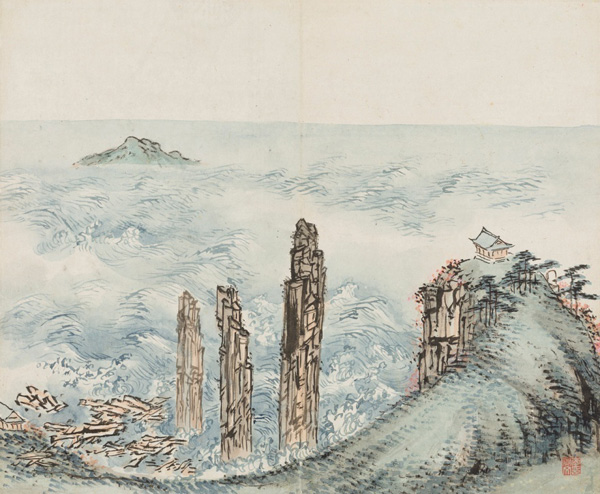

총석정(叢石亭)

이인문(李寅文1745 ~ 1821), 지본담채, 28.2×34.0cm

통천에서동해변을 따라 동북쪽으로 7킬로미터쯤 올라가면 총석정이 있다. 총석정은 육모의 기이한 돌기둥과 동해의 창활한 바다와 어우러져 관동팔경 중에서도 가장 빼어난 경치를 자랑한다. 이인문은 정선과 심사정의 화법을 계승하여 조화시킨 화가로 평가받는다. 이 〈총석정〉에서도 이들 선배들의 영향이 짙게 배어있다. 그러나 고도로 계산된 구도와 경물의 배치를 통해 공간감을 조성하고 주제를 뚜렷이 부각시킨 화면 구성은 이인문 특유의 장처(長處)이다. 탁월한 기술적 성취에도 불구하고 정선의 헌걸찬 기세도, 단원의 시정 넘치는 정취도 미흡하여 다소 무미하게 느껴진다. 이인문의 진경산수화가 지니는 성과와 한계를 동시에 보여주는 작품이다.

-

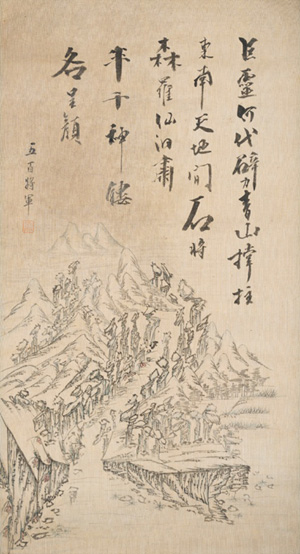

오백장군암(五百將軍岩)

허유(許維, 1809-1892), 견본담채, 58.0×31.0cm

추사(秋史) 김정희(金正喜, 1786-1856)의 제자였던 소치 허유는 35세 때에 스승이 유배 중인 제주도에 머물며 한라산 서남쪽 영실(靈室) 계곡의 기암괴석인 오백장군암을 진경산수로 그렸다. 오백나한이라고도 불린 오백장군암은 예부터 제주도 열 가지 명승에 속하여 ‘영주십경(瀛州十景)’이라 일컬어졌던 명승이다. 허유는 영실 기암만을 부감하여 먹선으로 담아냈다. 짧은 선을 이어 경물을 형상화했고 작은 점을 찍어 질감을 넣었다. 기암괴석은 오백명의 장수처럼 보이도록 가는 목에 큰 머리를 달고 있는 것처럼 그렸다. 멀리는 한라산 정상인 백록담 주변 봉우리를 그린 것 같은데 영실 계곡과 끊겨 있는 듯 보인다. 추사의 훈도를 쫓아 남종문인화를 주로 그렸던 허유가 진경산수화에는 그다지 능숙하지 않았음을 보여준다.

-

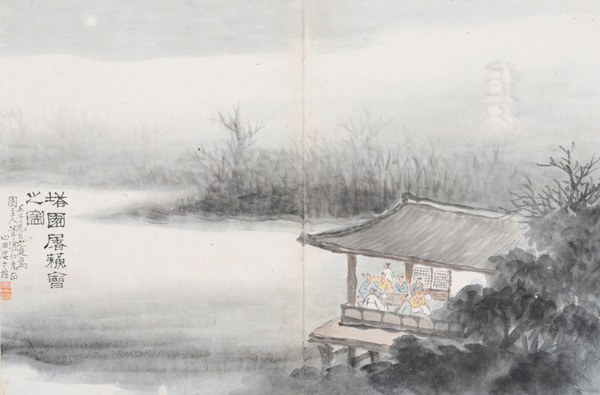

탑원도소회지도(塔園屠蘇會之圖: 탑원의 도소회 그림)

안중식(安中植1861-1919), 1912년, 지본담채, 23.4×35.4cm.

1912년 정월 초하루 밤에 위창(葦滄) 오세창(吳世昌, 1864-1953)의 탑원(塔園)에 모여 '도소(屠蘇)'라는 술을 마시며 일년의 사기(邪氣)를 물리치고 장수(長壽)를 기원하던 문인(文人) 묵객(墨客)들의 모임 장면을 그린 그림이다. 기록성과 기념성이 강해 다소 부담스러운 내용이지만, 당대 최고의 화가답게 심전(心田) 안중식(安中植, 1861-1919)이 뛰어난 조형력을 발휘하며 멋진 그림으로 승화시켰다. 이 그림은 현재까지 알려진 안중식의 가장 이른 실경산수화라 더욱 주목되는데, 일견 수채화에 가까운 필치와 현대적인 풍경화 같은 색다른 느낌을 주기도 한다.

/

Copyright ⓒ 디지틀조선일보&dizzo.com