-

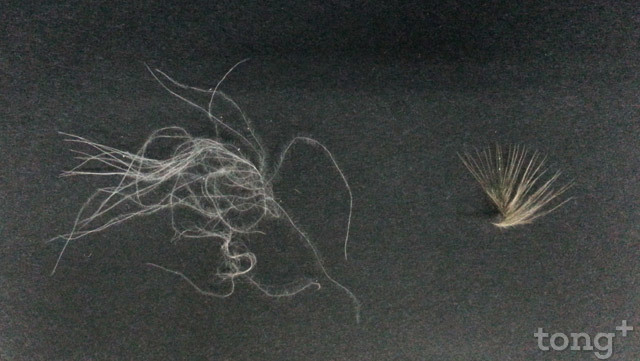

보온제품에 사용하는 다운(down)은 새의 미세한 솜털을 말한다. 새는 보통 목 아래 가슴 부위로 알이나 새끼를 품는데, 이 부분에 깃털(feather)보다 부드럽고 따뜻한 미세 솜털인 다운(down)이 있다. 새 한 마리가 가진 털 중 다운은 10% 정도에 불과하다.

알을 품을 수 있을 정도로 보온력이 우수한 다운은 사람들에게도 인기 있는 보온소재다. 특히 요즘 같은 강추위에는 가볍고 따뜻한 다운 제품을 찾는 이들이 늘어난다. 다운 제품에는 주로 오리나 거위 털이 이용되는 데 문제는 오리나 거위 한 마리에서 채취할 수 있는 다운의 양이 20g 남짓에 불과하다는 것. 보통 다운 점퍼에 이용되는 다운의 양이 550g 정도니 점퍼 한 벌을 만들기 위해서는 30마리의 오리나 거위가 필요하다는 얘기다.

새 한 마리에게 얻을 수 있는 다운의 양이 극히 제한적이다 보니, 일부 비양심적인 다운 공급업자에 의해 살아있는 오리와 가슴 털을 뜯어내는 비윤리적인 일들이 벌어지기도 했다. 다운 공급에 숨겨진 동물 학대 사실이 알려진 후에는 비윤리적인 방법으로 채집된 다운 제품에 대한 불매운동이 벌어지거나, 윤리적으로 채집된 다운만을 이용하겠다고 선언한 업체들도 늘어나고 있지만, 점점 더 광범위한 제품에 사용되고 있는 다운에 대한 수요는 날로 높아지고 있어 오리와 거위의 수난은 쉽게 끝날 것 같지는 않다.

그렇다면 여기서 궁금증 하나가 생긴다. 왜 다운 제품은 오리와 거위 털만 이용하는 것일까? 매해 식용으로 도축되는 5억 마리의 닭 털이나 도시공해의 주범으로 여겨지는 비둘기 털만 모아도 그 양이 상당할 텐데 굳이 오리나 거위 털만 고집할 필요가 있을까?

이 질문에 대한 답은 ‘닭이나 비둘기 털은 습기로 인해 다운 제품이 될 수 없다’이다.

보온의 핵심은 함기량, 즉 공기층을 얼마나 많이 갖고 있고 잘 유지하느냐에 있다. 물새인 오리나 거위의 털은 방수성이 탁월해 공기층 유지가 쉽고 보온성이 높지만, 닭이나 비둘기 같은 육지 조류의 털은 습기에 약해 공기층이 쉽게 무너져 일정한 보온력을 기대하기 어렵다. 따라서 오리, 거위와 같은 물새의 솜털만이 보온 제품에 사용되는 다운으로 인정받게 된 것이다.

현재 국내 의류 제품은 다운이 75% 이상 사용되어야만 ‘다운’이라는 명칭을 사용할 수 있고, 다운의 비율이 높아질수록 함기량이 많아져 보온력도 높아진다.

최신뉴스

Copyright ⓒ 디지틀조선일보&dizzo.com